Jean Ferré, le "Sarrasin converti "

L'abbaye de

Conques entretenait des relations suivies, dès le XIe

siècle, donc avant la première croisade, avec les pays d'Orient

: Syrie, Jérusalem, Constantinople, comme le rapportent de nombreuses

citations du Livre des Miracles (Cf. A. Bouillet et L. Servières,

Sainte Foy vierge et martyre, p. 98 et 601).

L'exemplum (ou récit édifiant) le plus explicite est celui qui met en scène un

« païen Sarrasin » originaire

de Syrie, fait prisonnier « près de Damas

par ses compatriotes », mais qui fut miraculeusement libéré

par sainte Foy, après qu'un autre prisonnier « aquitain

venu combattre les infidèles » lui en eut révélé

le pouvoir. En reconnaissance, il se convertit et se rendit auprès

du « frère Robert, titulaire du prieuré

[qui dépendait de Conques, près des rives de l'Euphrate]

». Après s'être fait baptiser, il entra dans

les ordres monastiques sous le nom de frère Jean Ferré,

entreprit « le voyage à Jérusalem »,

puis se rendit à Constantinople auprès de l'empereur Michel,

pour terminer son périple à Conques, où

« il offrit son cilice en ex-voto ».

(N.B. : le nom même de ce Frère miraculeusement libéré (Ferré ou Ferret, Joan Ferrat en langue d'oc), suggère qu'il s'agit d'un prisonnier libéré de ses fers. Cela nous rappelle que les moines de l'abbaye Sainte-Foy de Conques s'étaient fait une spécialité dans le rachat des prisonniers, otages ou rançonnés, grâce aux oboles versées par les pèlerins en dévotion à sainte Foy, réputée efficace pour la libération des captifs, comme les fers des grilles du chœur l'attestent.)

Il est probable que ce "Sarrasin" ait été un Arabe chrétien (Maronite, Syriaque, Chaldéen, Copte..?.) capturé par ses compatriotes musulmans et libéré contre rançon.

A la lecture de ce récit tiré des

manuscrits de Sélestat et de Rodez, on comprend

qu'il y eut à Conques des frères bénédictins

arabophones capables de lire et de comprendre les inscriptions en caractères

coufiques fleuris, qui ne sont pas, comme d'aucuns ont pu le prétendre,

des « éléments purement décoratifs

» dont « les moines incultes ignoraient

la signification. »

Conques entretient aussi au XIIe

s. des rapports étroits avec la péninsule ibérique,

alors en pleine Reconquista, où des lettrés et certains

clercs connaissent l'arabe. (voir la chronique

de l'abbaye)

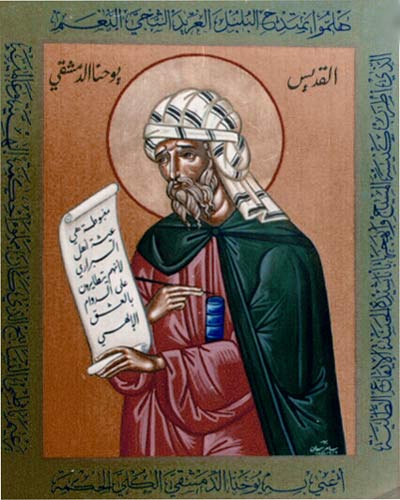

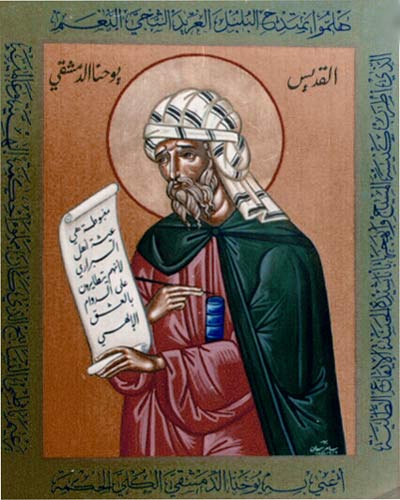

Saint Jean Damascène, un autre Arabe chrétien de Damas célèbre

du VII e-VIII e siècle. |

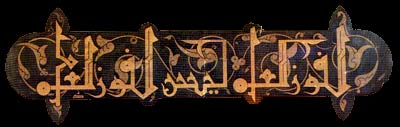

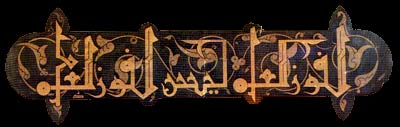

La mystérieuse inscription en caractères coufiques de la robe de l'ange |

L' écriture coufique, la plus ancienne forme de calligraphie arabe, est caractérisée par des lettres angulaires et des hampes allongées. Dans sa variante fleurie, elles sont en outre ornementées de fleurs, de feuilles et de palmes. Ce style

était très en vogue entre le IXe et le

XIIe siècles.

Page précédente |

Page précédente