8. LES QUATRE SENS DE L'ÉCRITURE |

|

PETITE EXÉGÈSE DU TYMPAN |

|

Il nous faut approfondir un peu plus l'analyse du tympan de Conques pour aller au-delà du sens premier des images. Ces quatre niveaux d'interprétation sont connus depuis fort longtemps : cette méthode d'analyse herméneutique remonte à la tradition judaïque et se répand au début de l'ère chrétienne chez les philosophes grecs comme Philon d'Alexandrie puis chez les Pères de l'Église comme Origène. Elle est très en vogue chez les théologiens et exégètes du XIIe siècle, notamment chez Hugues de Saint-Victor, surnommé le "Second saint Augustin". Au XXe s., elle a été remise à l'honneur par le théologien jésuite Henri de Lubac.(2) Pour présenter cette intrication de quatre niveaux d'interprétation, nous prendrons un premier exemple simple, celui des Saintes Femmes. |

|

|

|

Elles sont identifiables aux objets qu'elle portent : une fiole de parfum, un pot d'onguent, des lampes et un livre. |

|

Le premier niveau est bien sûr celui du sens littéral, celui du sujet au sens propre ou de l'histoire au premier degré. La figure reproduit strictement ce que l'artiste veut signifier.

Le deuxième sens est le sens figuré, symbolique qui révèle souvent le sens moral (sens tropologique).

|

Les femmes myrophores |

Le quatrième degré d'interprétation est le sens spirituel, mystique. (sens anagogique : celui de l'élévation de l'âme) (4) C'est le plus profond, celui des mystères de l'Au-delà. Il est souvent discret mais toujours essentiel et puissant. Il est suggéré ici par deux symboles. Tout d'abord, la présence d'un livre ouvert. Il s'agit bien sûr de l'Évangile, la Bonne Nouvelle (5) dont Marie de Magdala est le premier témoin et que Jésus envoie en mission pour en témoigner, l'investissant ainsi comme "Apôtre des apôtres".

|

La Bonne Nouvelle révélée à Marie de Magdala

|

Un second signe éclaire le sens mystique : il s'agit du soleil entre les deux arcades. Il symbolise évidemment

la Résurrection, le jour nouveau du mystère de Pâques.

|

Le soleil levant du matin de la résurrection |

Puisqu'il s'agit de s'élever vers le ciel, attardons-nous un instant sur ce disque solaire : |

|

|

Le chrisme inscrit à l'intérieur du soleil pascal. (Faites coulisser le curseur de la juxtaposition pour passer de l'état actuel à la reconstitution) |

A l'intérieur du soleil des pierres bien séparées par des joints sont gravées.

|

Les pierres de la nouvelle église à l'intérieur du disque solaire |

| Certains signes passent presque inaperçus ou restent secrets. C'est le cas du dédoublement du pilier entre les deux arches : s'agirait-il d'atteindre le nombre parfait de 7 piliers pour l'ensemble de cette arcature ? (les sept piliers de la sagesse). |  Le pilier dédoublé |

Il est évident que pour bien comprendre le sens des images, nous devons conjuguer ces 4 niveaux d’interprétation. |

|

L'écoinçon de sainte Foy |

|

Au sens littéral, la fillette prosternée devant la main de Dieu représente l'adolescente de 13 ans martyrisée en l'an 303 par Dacien, préfet d'Agen, pour être restée fidèle à sa foi. C'est Sancta Fides ou Santa Fe en langue d'oc, à qui est consacrée la basilique de Conques. Le sens figuré coule de source et le message est clair : la foi sauve !

|

|

Le sens allégorique de cette scène évoque le sacerdoce féminin. Oui, sainte Foy est prêtre ! Le sacerdoce féminin était admis à l'époque, certes dans sa forme métaphorique. Ne serait-ce que parce qu'il est systématiquement attribué à titre posthume aux martyrs. |

Les insignes sacerdotaux de sainte Foy |

L'ordination posthume de sainte Foy est représentée juste au-dessus par la scène de son couronnement céleste. Un ange emporte au ciel une couronne de Gloire, de Vie et de Justice méritée au titre de martyre. (9) |

Le couronnement céleste de sainte Foy |

Le sens spirituel, métaphysique est suggéré par le geste : la prosternation (proskynèse) de sainte Foy. |

Manifestation de la Civilisation du geste : la proskynèse de sainte Foy |

- Le Père apparait sous la forme d'une main qui donne Sa bénédiction ;

|

La Trinité ou l'invisible rendu visible |

Un autre symbole anagogique doit être explicité : celui du trône vide. C'est une coutume héritée de la mort d'Alexandre le Grand. Après sa disparition, ses officiers ont laissé le siège d'Alexandre vacant dans leurs assemblées. Les Romains, puis les Chrétiens de l'Antiquité ont perpétué cette coutume. En l'occurence, ce trône vide évoque ici l'attente messianique du retour du Christ. (11) |

Le trône vide, symbole de l'attente |

Le nombre d'arches est lui aussi symbolique : ces trois arches rappellent la nouvelle église rebâtie en trois jours par la mort et la résurrection de Jésus. |

Les 3 arches (2 arches + 2 demi reliées au passé et à l'avenir) |

Du positionnement des éléments Aucun détail n'est laissé au hasard. Le positionnement de l'écoinçon revêt aussi un sens mystique : |

|

- le positionnement vertical de l'écoinçon, intercalé entre les registres médian et inférieur, assure à la fois la transition et la séparation entre le Nouveau et l'Ancien Testament. |

|

|

|

| Un espace cloisonné décloisonné | |

|

Les ruptures volontaires |

Nous avons déjà évoqué le cloison perméable entre l'antre des Tartares et la porte du Paradis, avec cet ange qui joue les passe-murailles et enlève un défunt au nez et à la barbe de Charon. . |

L'ange passe-muraille |

Plus visible, le linteau intermédiaire au sein du Tartare des Vivants est interrompu au niveau des hérésies, ménageant une circulation entre les trois sous-registres des péchés de l’avoir, du pouvoir et du savoir. Il s'agit de souligner les liens qui existent entre ces trois domaines interdépendants. |

La brèche des hérésies |

. Une immense brèche plus fondamentale est ouverte par le Christ entre les registres supérieur de l'éternité et médian du temps présent, puisqu'il appartient à l'un comme à l'autre.

Ne dit-on pas en outre que le Christ est venu apporter le salut aux vivants et aux morts, et que pour ceux-là, il est descendu aux enfers ? (C'est la "catabase" ou descente aux limbes, un thème récurrent dans l'iconographie chrétienne). Le sang du crucifié, mort pour le rachat des péchés du monde, ne s'est-il pas écoulé jusque sur le crâne d'Adam dont la tombe se trouve, pour les Chrétiens, sous le Golgotha ? |

La principale brèche ouverte par le Christ à travers les temps |

| L'Ars Memoriæ | |

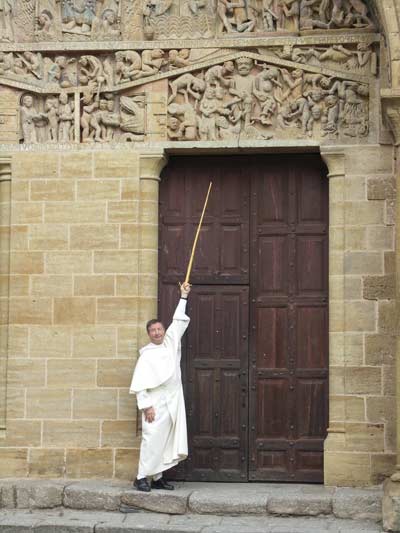

Cette Bible de pierre qui relate toute l'Histoire du salut faisait l'objet d'un commentaire oral adressé par les moines aux pèlerins massés au parvis de l’abbaye, comme cela se pratique encore aujourd’hui. Cette interprétation vivante est probablement à l’origine des mystères médiévaux. Les moines avaient recours à des signes mnémotechniques : une mémoire artificielle codée, activement recommandée par la didactique scolastique victorine mais héritée de Cicéron et de Quintilien. Cet Ars memoriæ est encore un marqueur de la Renaissance romane. |

Aujourd'hui comme hier, le tympan fait l'objet d'un commentaire oral captivant |

Des signes mnémotechniques composés de suites de points et de croix sont ici gravés dans la pierre. On dénombre 9 alignements de points verticaux inscrits au fil des tituli : ces pointillés flèchent une direction logique à suivre : ils indiquent par exemple un lien de cause à effet ou une correspondance entre Ancien et Nouveau Testament. Les croix marquent la fin d’un paragraphe ou d'un vers. Ici ils séparent les vers qui commentent le paradis à leur gauche de ceux qui concernent le Tartare à leur droite. |

|

Croix et lignes de points : des signes mnémotechniques |

|

L'ensemble des 13 signes mnémotechniques : 11 séries de points (en rouge) et deux croix (en jaune) A suivre... |

|

Avant de conclure cette exploration, penchons-nous un instant sur les inscriptions du tympan, où une surprise poétique nous attend. Neuvième chapitre |

|