Le sabre et le goupillon

A Rome, le parti de l’empereur fait élire une série d’antipapes. En 1159, à la mort d’Adrien IV, Frédéric Barberousse n’accepte pas l’élection d’Alexandre III et impose par la force son propre candidat, Victor IV (antipape de 1159 à 1164) tandis qu’Alexandre doit fuir et se réfugier en France, où il reçoit la protection du roi Louis VII dit le Jeune. En 1160, Alexandre III excommunie Frédéric Barberousse. Malgré tout, à la mort de Victor IV, l’empereur du Saint Empire fait encore élire d’autres antipapes, Pascal III (1164-1168) à la faveur de siège de Rome, puis Calixte III (1168-1178). Sous la pression de Barberousse, Pascal III canonise Charlemagne en le 29 décembre 1165 (trois siècles et demi après la mort de l'empereur).

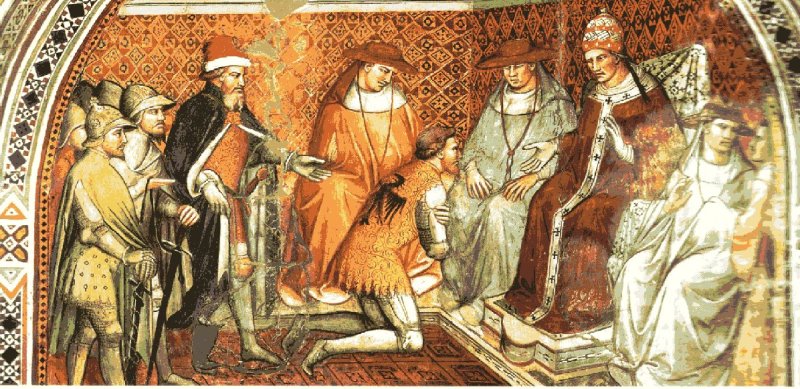

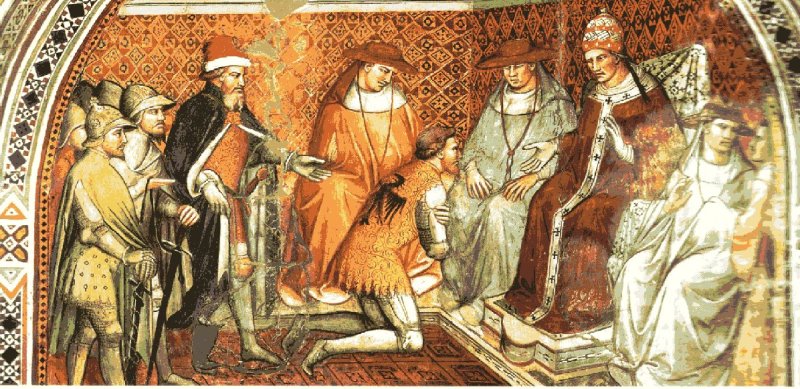

Le pape Alexandre III soumet l'empereur germanique Frédéric Barberousse |

L'importance accordée à la dynastie carolingienne au tympan (Charlemagne tout de bleu vêtu, Guillaume au Court Nez et Louis le Pieux sont représentés dans la frise des Bienheureux) marquerait-elle une préférence pour la couronne germanique ?

Non, pas nécessairement, car nous trouvons aussi, en symétrie opposée dans le Tartare, deux empereurs germaniques issus de la dynastie des Francs saliens Henri IV et son fils Henri V, tous deux excommuniés par Pascal II tout au début du siècle. En stigmatisant la violence guerrière du pouvoir temporel refusant de se soumettre à l'Eglise, le lapicide de Conques se réfère bien évidemment à la Querelle des Investitures*, et prend le parti de Rome contre celui de l’Empire.

Dans la même logique, Conques se trouve du côté de l’archevêque de Cantorbéry, Thomas Becket, dans sa lutte contre le roi d’Angleterre Henri II à propos du désaccord sur les constitutions de Clarendon en 1164 qui fixent les prérogatives de la monarchie et la subordination du clergé. Henri II finira par faire assassiner par ses sbires le primat d’Angleterre en sa cathédrale, le 29 décembre 1170. Très rapidement, Alexandre III canonise ce martyr (février 1173). Déjà en 1161, Alexandre III s’était empressé de canoniser Edouard le Confesseur (roi d’Angleterre de 1042 à 1066), célèbre pour sa piété, ce qui n’est pas le cas d’Henri II, monté sur le trône d’Angleterre en 1154. La dévotion dévolue à saint Thomas Becket traverse la Manche : ainsi l'abbatiale de Conques lui a consacré une chapelle, aujourd’hui disparue, et elle vénère toujours ce martyr comme l’atteste sa statue récemment remise en lumière.

|

Saint Thomas Becket (Vitrail de la cathèdrale de Cantorbéry) |

Les enjeux féodaux

Pour autant la situation de Conques est délicate dans un contexte conflictuel où pouvoir spirituel, pouvoir temporel et pouvoirs féodaux s'entrechoquent :

|

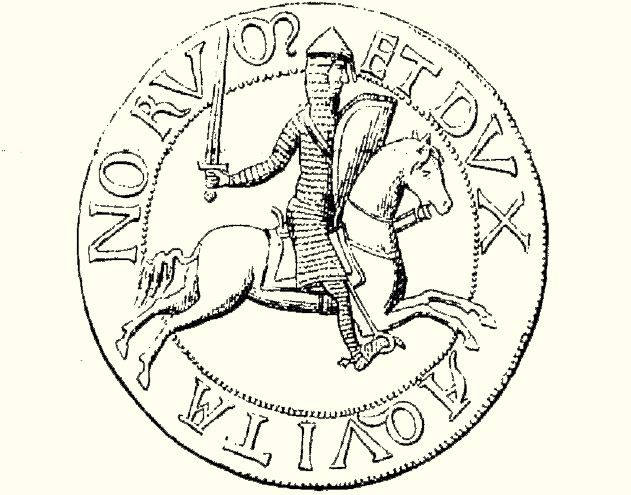

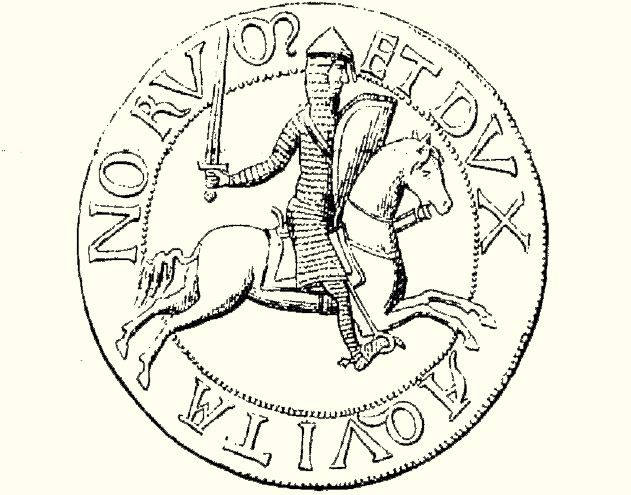

Louis VII le Jeune en duc d'Aquitaine (à l'époque de son mariage avec Aliénor : 1137-1152) |

- d’une part, l’abbaye relève de la Guyenne, possession d'Aliénor d'Aquitaine, apportée en dot personnelle lors de son mariage avec le roi de France Louis VII en 1137, puis récupérée par elle lors de l’annulation de ce mariage (le 23 mars 1152, peu après l’aventure hasardeuse du couple royal engagé dans la deuxième croisade de 1147 à 1149) et dont les fiefs tombent rapidement dans l’escarcelle de son nouvel époux (dès le 18 mai 1152), le comte d’Anjou Henri Plantagenet qui deviendra deux ans plus tard roi d’Angleterre. Il s’ensuivra la « 1ère guerre de cent ans » que Capétiens et Plantagenêts se livrent entre 1159 et 1259). Evidemment, à partir du remariage d’Aliénor, l'abbaye ne recevra plus de dotation de la couronne de France.

- D’autre part, l'abbaye possède des prieurés importants en terre germanique (son prieuré de Sélestat fait partie du duché de Souabe) où elle a trouvé appui au début du siècle lors de l'élection de Conrad III, selon la prédiction faite à l'Abbé Bégon III, lorsqu'il reçut fastueusement les Hohenstaufen d'Alsace, souche des « Gibelins » prétendant à la couronne impériale. Conques serait-elle pour cela aussi en délicatesse avec le roi de France qui, lui, soutient ouvertement le parti du pape ?

|

Aliénor d'Aquitaine (vitrail de la cathédrale de Poitiers) |

- La situation est rendue plus complexe encore en raison du jeu des vassalités féodales. Concrètement, Conques dépend alors du Comté de Toulouse, tenu par Raymond V de 1148 à 1194. Mais la duchesse d’Aquitaine, Aliénor (1137-1204) possède des droits sur ce comté qu’elle-même et son époux Henri II entendent bien exercer, quitte à s’allier au comte de Barcelone pour prendre à revers le comte de Toulouse. De son côté, celui-ci cherche la neutralité sinon la protection du roi de France : il épouse en 1154 Constance de France, la sœur de Louis VII. En 1159, Henri II, roi d’Angleterre, attaque le comté de Toulouse et s’empare de Cahors. Mais il doit lever le siège devant Toulouse, bien défendue par le roi de France. Les abbayes ont bien du mal à préserver leur neutralité, à rester à l’écart des incessantes luttes entre vassaux et suzerains et à faire respecter la Trêve de Dieu. |

- Enfin, à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, l’hérésie cathare se développe dans le midi. A la demande de Raymond V, Bernard de Clairvaux se rend en 1145 en Languedoc : il passe par Cahors, Albi et Verfeil où il est particulièrement mal accueilli. Comme il réalise qu’aucune autorité, qu’aucun argument ou raisonnement ne parviendra à convaincre ceux qui préfèrent la mort à la conversion, Bernard se résigne à préconiser le glaive pour enrayer l’hérésie, préparant ainsi la croisade contre les Albigeois lancée à travers tout le Languedoc au début du XIIIe siècle. Les Bénédictins de l’époque romane occitane qui placent au Tartare le suicidaire (peut-être parce que c'est un "Parfait" qui pratique l’endura ou jeûne absolu) et l’arbalète ne se sentiraient-ils pas plus proches d’Hildegarde de Bingen (morte en 1179) qui préférait utiliser les actes, les paroles de justice et de bonté pour ramener les égarés à la vraie foi plutôt que de recourir à la force de l’épée ?

Et de son côté, que pensait de la finesse du discours théologique optimiste du tympan le redoutable adversaire d'Abélard ? Et ne parlons pas de la profusion d’images foisonnantes qui devaient probablement heurter le fondateur de l’art cistercien !

Quant au pape Alexandre III, il condamne le catharisme lors du Concile de Tours en 1163 puis sanctifie Bernard de Clairvaux en 1174, 21 ans après sa mort.

Enfin, pour compléter le tableau du contexte, il convient d'évoquer les croisades. Les divisions internes entre états et entre pouvoir politique et religieux contrastent avec l'apparente et relative unité de la chrétienté face à l'adversité extérieure. Le thème même de la parousie est intimement lié à celui du combat pour libérer le tombeau du Christ. Le XIIe s. est le temps des trois premières croisades qui renforcent chacune la croyance en une parousie imminente. Le rappel de Charlemagne, acteur en son temps des débuts de la Reconquista, n'est pas étranger à cette thématique. |

Bernard de Clairvaux |

Hildegarde de Bingen |

Face à ce monde de violence et de haine, Conques élève notre regard vers des personnages emblématiques d'une autre royauté, celle de l'amour et des reines couronnées, en la personne de trois figures : sainte Foy la « Jonglaresse » du Livre des Miracles martyrisée pour sa foi ; Marie de Magdala, reine couronnée à la frise de l'Ancien Testament et auréolée d'une couronne carrée (1) sur les reliquaires ; enfin la Vierge Marie, « Regina Caeli ».

C'est effectivement aussi le temps où l'amour est aimé et chanté, où la femme règne sur les institutions civiles et religieuses en la personne d'une Héloïse, épouse d'Abélard et abbesse du Paraclet (morte en 1164), d'Aliénor duchesse d'Aquitaine, deux fois reine, de France puis d'Angleterre et mère de rois, ou encore d'Hildegarde de Bingen, bénédictine, mystique, conseillère des Papes, poète, médecin, musicienne, et reconnue Docteur de l'Eglise par Benoît XVI en 2012.

Pour découvrir la sainteté féminine opposée à la violence masculine, il suffit de comparer le nombre de filles d'Eve (trois !) à celui, bien plus élevé, de fils d’Adam, parmi tous ceux qui sont plongés dans les Tartares !

(1) L'auréole carrée symbolise une sainteté terrestre (voir le reliquaire)

|