Chapitre 6 : les péchés individuels et collectifs

Nous abordons ici l'univers diabolique qui fourmille de détails croustillants : on y voit une femme aux seins nus juchée sur les épaules d'un clerc, une démone enlaçant un marchand et les parties honteuses de Satan qui pendouillent...

Les Tartares, qui laissent à première vue une impression de désordre tumultueux et confus, sont en réalité très structurés et organisés selon une double hiérarchie.

Une première hiérarchie verticale, c'est à dire classée selon les trois registres, distingue de bas en haut, les péchés des hommes et ceux de la société.

1) AU REGISTRE INFÉRIEUR : LES PÉCHÉS INDIVIDUELS

Au rez-de-chaussée

de l'entrepôt du diable, la galerie des péchés

individuels est un savoureux florilège des travers humains de tous les temps

:

|

2) AU REGISTRE MÉDIAN : LES PÉCHÉS COLLECTIFS

(remonter)

Ici, au Tartare des vivants, c'est un peu le procès de la société contemporaine : les fautes fustigées sont liées au rôle de leurs auteurs, c'est à dire à la fonction politique, économique, militaire ou religieuse exercée.

Cet étage est lui-même subdivisé en deux sous-niveaux. Ici encore, et d'une façon plus nette qu'à l'étage inférieur, se superpose probablement une seconde hiérarchie, horizontale cette fois, avec des fautes dont la gravité augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre, occupé par le Christ. D'ailleurs, la plupart des personnages humains Lui tournent le dos. Tout se passe comme si, par un mouvement inverse à celui de la procession de l'Eglise en marche vers le Salut, ils s'éloignaient progressivement de Sa lumière.

Le pouvoir temporel est clairement épinglé, avec ses rois, ses empereurs, ses armées et même un souverain pontife usurpateur, l'Antipape ; il occupe la sous-partie inférieure du registre.

Le pouvoir spirituel occupe le niveau supérieur du registre : il rassemble les détenteurs du pouvoir moral et religieux, comme un évêque, des moines ou encore des hérétiques. Cette position reprend la hiérarchie sociale de la chrétienté médiévale où le pouvoir temporel doit en principe se soumettre à l'autorité du pouvoir spirituel. Mais du fait de sa position plus élevée, en quelque sorte plus proche du Ciel, la responsabilité de ceux qui ont failli dans leur mission de guider spirituellement les hommes n'en est que plus grande !

Quoi qu'il en soit, ces péchés collectifs sont très rigoureusement répartis

dans les trois catégories de l'avoir, du pouvoir et du savoir.

Ces péchés que nous dirions "sociétaux" sont traités selon l'actualité

brûlante : on y trouve fustigés les grands de ce monde,

avec une allusion explicite à la Querelle des Investitures, une dénonciation des armes interdites et une

critique du pouvoir de l'argent. Ici les flammes ont disparu : nous sommes chez les vivants, c'est à dire nos contemporains, au temps

présent. Hic et nunc.

| Le Pouvoir temporel : | |

- Puissant parmi les

puissants, l'empereur germanique Henri V,

représenté en roi nu. Dans le contexte de la Querelle des Investitures, il a fait prisonnier le pape Pascal II et l'a forcé à le couronner empereur en 1111. Henri V désigne du doigt Charlemagne, son alter ego, s'indignant de la présence -injuste à ses yeux- de ce grand pécheur du côté des élus. (3) |

|

| - L'antipape Grégoire VIII (alias Bourdin d'Uzerche) transpercé

par une lance de la bouche à la nuque (la partie qui va de la main gauche du démon à la

bouche a disparu). Un diable ailé lui arrache sa tiare.

Cet antipape, élu en 1118 sur les instances de l'empereur Henri V qui avait chassé Pascal II hors de Rome, usurpe aux yeux de l'Église le pouvoir temporel à Rome et n'a aucune légitimité pour exercer son contrôle spirituel sur toute la chrétienté. Mais Bourdin d'Uzerche serait-il vraiment le seul antipape représenté au tympan ? Qui sont donc les quatre personnages représentés au-dessus d'Henri V ? Voir à ce sujet une hypothèse sur cet énigmatique quarteron) |

|

| - Un autre empereur franconien, Henri IV (père d'Henri V), roi deux fois excommunié (par Grégoire VII en 1076 puis en 1080) : couronné empereur germanique par l'antipape Clément III, il apparait ici découronné (sa tête, enserrée par la main du diable, est nue. On reconnaît pourtant sa royauté au manteau pourpre jeté sur son corps nu) et un diable lui fait une génuflexion inversée, parodie satirique de sa fausse soumission à Canossa (1077). C'est une référence explicite à la Querelle des Investitures, dans laquelle est fortement impliquée la réforme grégorienne. | |

| Les puissants sont nus, tels les captifs du cortège triomphal romain. En revanche, certains démons sont vêtus de courtes jupes échancrées à la manière des histrions, ces bouffons chargés de ridiculiser les vaincus dans le cortège du triomphe impérial. |  |

- Les démons, singeant

la soldatesque des armées belliqueuses, brandissent l'arbalète, toute nouvelle arme meurtrière interdite au deuxième concile de Latran en 1139 parce qu’elle

transforme la nature des combats, substituant la fourbe embuscade du "snipper" au traditionnel et loyal corps à

corps à l’épée. Quatre ans plus tard, en

1143, Innocent II menacera même d’excommunication et

d’anathème tous ses fabricants, négociants et

arbalétriers, sans grand effet semble-t-il...

|

Marteau d'arme, masse d'arme et arbalète Survolez l'image pour identifier les détails |

L'AVOIR : Le pouvoir économique, que nous nommons ici l'avoir, est lui aussi stigmatisé. Dans le secteur marchand, deux professions sont mises au pilori : le drapier et l'usurier. |

|

- Le marchand drapier (un peu escroc ?) aux prises avec la diablesse Lilith. Il est assis sur un coupon de tissu qu'un diable déroule et dévore au-dessus de sa tête. (Lilith, démon féminin de la tradition judaïque, réputée être la première femme d'Adam, porte une longue tresse, sans voile, et tient fermement par le bras le commerçant qui l'enlace comme séduit par le succube) (4) |

|

Survolez l'image pour

identifier les détails |

|

- L'usurier (5), prèteur sur gage ou spéculateur, pendu par les pieds. Il convoite la bourse placée près de sa bouche close, tandis que le drapier le repousse du pied et qu'un démon qui brandit une francisque lui tire la tête par ses cheveux longs. (6) |

|

Au demi-registre supérieur culminent les péchés des détenteurs de l'autorité suprême de l'avoir : le maitre

de la monnaie avec son démon de l'argent, et les clercs détenteurs du savoir, de l'autorité morale, responsables de péchés contre l'Esprit. |

|

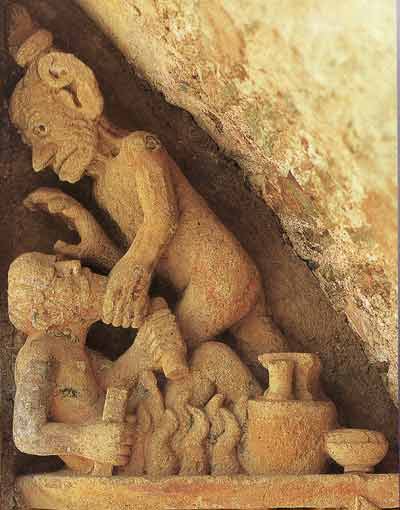

- Au

sommet des péchés collectifs du pouvoir et de l'avoir,

se tient le Maître du monde, l'argent. Il domine et soumet l'échelon sous-jacent des acteurs de l'économie (marchand drapier et usurier). Voici donc le batteur de monnaie, le (vrai) monnayeur (7) détenteur d'un monopole régalien. Il porte en main les insignes de

son pouvoir : le poinçon. A ses pieds les creusets où

l'or est fondu et les flammes de sa forge. Un démon le saisit par le menton et lui relève la tête. Il le force ainsi à le regarder, comme pour voir enfin la réalité en face. Sans doute s'apprête-t-il à lui faire boire le métal, comme Moïse le fit aux Hébreux après avoir réduit le veau d'or en poudre (Exode, 3 : 20). Cette scène est assez fréquente dans l'iconographie médiévale, par exemple dans le Jugement dernier de Fra Angelico du couvent San Marco de Florence.

|

Le monnayeur, maître de la monnaie (5) et son maître Mammon

|

||

CVNEVS (Coin) : inscription sur le poinçon du Maître de la monnaie (source : P. Deschamps) Survolez l'image pour visualiser l'inscription |

|||

POUVOIR SPIRITUEL : LE SAVOIR DÉVOYÉ |

|||

- Un évêque au Tartare ! Accablé, la crosse renversée et brisée, voici l'Evêque simoniaque qui a monnayé les sacrements. Prisonnier des filets du Diable, (9) il se prosterne devant Lucifer, l'ange déchu. La simonie est la pire des fautes des hommes d'Église : c'est une violation de l'Esprit commise par ceux-là mêmes qui se devaient de guider les âmes. Encore une allusion explicite à l'un des combats fondamentaux de la réforme lancée par Grégoire VII. (ce péché cumule les domaines du savoir, de l'avoir et du pouvoir spirituel). (10) Sa responsabilité morale est bien plus lourde que celle du drapier voire du banquier ou usurier qui ne font qu'utiliser l'argent, et bien plus grave que celle de l'avare du registre inférieur. Au-dessus,

dans les mailles du filet, on reconnait trois moines dont un abbé

qui tient sa crosse tête en bas. Les ecclésiastiques

sont décidément nombreux de ce côté

du tympan ! |

|||

- Les hérétiques,

représentés avec leurs livres qui suggèrent

un enseignement dévoyé, un savoir égaré dénaturé.

|

|||

Empereurs excommuniés, antipape, batteur de monnaie, drapier, usurier, faiseur et faiseuse d'anges, intempérant, avare, calomniateur, tous se détournent ostensiblement du Christ ; ausun ne le regarde, certains nous dévisagent pour nous interpeler au parvis tandis que d'autres plongent de honte le regard vers le sol. |

|||

Tous les pécheurs des Tartares, aussi bien ceux livrés au feu purgatoire de l'étage des morts au niveau inférieur, que ceux qui agissent dans le monde actuel des vivants du registre médian (où les flammes sont absentes), semblent apathiques. C'est le sort de ces “damnati” qui est mis en scène : ce sont des rejetés, des éprouvés, soumis aux épreuves purificatrices du Tartare. “Damnati” ne doit pas être traduit par “damnés”, mais “condamnés”. Nuance. Les peines purgatives les purifient et conduiront certains à terme à la vérité libératrice. Jacques Le Goff, dans la “Naissance du Purgatoire” explique que « le temps de l’au-delà dans le premier tiers du XIIe siècle n’est pas un temps pénal, mais pénitentiel ».

| LA

PREUVE DE L'ÉPREUVE Les flammes du Tartare ne consument pas mais éclairent les âmes des éprouvés. L'homme alors reprend conscience : il se redresse, sous les pieds mêmes de Satan. La grâce* venue du Christ le “restaure”, son visage devient beau, serein, lumineux, presque resplendissant (14). |

Survolez les images pour

afficher les légendes |

Cette image est une clé fondamentale pour comprendre le sens du tympan. Elle est l’illustration même processus de restauration de l’âme défini par Hugues de Saint-Victor, théologien du XIIe s. Ce n’est certainement pas un « paresseux » se prélassant en enfer, comme on l’entend hélas encore souvent ; il n’est pas exactement non plus dans un état d’ataraxie : cet éprouvé tout au fond du Tartare subit un profond processus de purification qui lui permettra à terme de recouvrer la pureté pré-adamique qui lui permettra de contempler la présence divine. L'épreuve l'expose ainsi à la preuve de vérité. Il prend conscience de lui. Autant

l'enfer signifie châtiment éternel, autant le Tartare* induit la possibilité du pardon. Sic transit gloria mundi... |

(1) On peut rapprocher cette image de la vision de l'Apocalypse apocryphe de Pierre : "Certains étaient pendus par la langue, c'étaient des calomniateurs, et au-dessous d'eux il y avait un feu", Apocalypse selon saint Pierre, chap. XXII, citée par Jacques Le Goff (La naissance du Purgatoire, folio histoire, 2002, p. 54). (Remonter au texte)

(2) Cf. 2 Rois 23 : 10 et Jr 32 : 35 (Remonter au texte)

(3) Du Tartare des vivants aux Demeures paradisiaques, on se voit mutuellement, de la même façon que dans l'évangile de Luc le mauvais riche voit, depuis l'Hadès, Lazare dans le sein d'Abraham : « Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il [le mauvais riche] lève les yeux et voit de loin Abraham, et Lazare en son sein. Alors il s'écria : "Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau son doigt pour me rafraîchir la langue." » (Lc 16 : 23-24) (Remonter au texte)

(4) On remarquera que Lilith a la poitrine plate. Serait-elle ici assimilée à Samaël, l'ange maléfique de la tentation, démon androgyne, selon certains récits de la Kabbale ? Ou alors, y aurait-il des incubes travestis aux enfers ? Le tympan poserait-il déjà en ce XIIe s. la question du genre ? (Remonter au texte)

(5) S'agit-il de l'usurier convoitant la bourse (posée derrière l'objet brisé qui ressemble à une coupelle ou une lame d'outil et qui pourrait être l'objet déposé en gage auprès de ce prêteur ?) ou, comme on le lit trop souvent hélas, d'un “ivrogne” ridicule qui régurgite ses beuveries ? Pour éviter les grossières erreurs d'interprétation, il faut non seulement observer l'image qui montre clairement une bouche close, mais surtout aussi admettre que l'objet étudié étant de toute évidence le reflet d'une vision chrétienne, il est indispensable de restituer aux symboles un sens conforme à cette pensée et non pas aux projections plus ou moins folkloriques induites par nos représentations morales, contemporaines, laïques voire anticléricales. En l'occurrence, l'usure, largement dénoncée comme immorale dans la Bible (cf. Lv 25 : 35-37 ; Dt 23 : 19 ; Ps 15 : 5 ; Ez 18 : 8 ; 22 : 12) est à nouveau condamnée au IIème concile du Latran en 1139. Les usuriers seront les premiers, nous dit Jacques le Goff à bénéficier au XIIIe s. du Purgatoire. (Cf. La naissance du Purgatoire, folio histoire p. 54). Mais qui cela gêne-t-il parmi nos contemporains de voir le banquier, le spéculateur ou l'agent de change, jeté dans les Tartares par les moines de la civilisation romane ? Il en va de même pour l'anecdote navrante du genou tordu en punition du coup de pied donné par un moine qui voulait dit-on forcer la porte du cellier, légende affabulée à partir du Livre des Miracles, alors qu'il est plutôt question de la fausse génuflexion de l'empereur Henri IV à Canossa. Voir aussi la page consacrée au rire. (Remonter au texte)

(6) Ce détail d'un homme aux cheveux longs renverrait-il à saint Paul : « c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs » ? (1 Co 11 : 13) Pour Paul, une chevelure longue est l'apanage exclusif des femmes (qui doivent les tenir cachés sous un voile). Voir aussi les longues tresses de Lilith l'androgyne. (Remonter au texte)

(7) Vrai Maître monnayeur ou “faux-monnayeur” ? C'est là toute la question ! Certes, avec la polysémie, une image symbolique peut avoir plusieurs significations. Mais pour interpréter une figure, il faut s’assurer que la gestuelle corresponde à un substrat scripturaire en lien avec le sujet. C’est ainsi que les Ecritures ne parlent jamais de « faux-monnayeurs », mais de Mammon, le maître de l’argent, et que, ne l'oublions pas, le premier à aller au paradis avec Jésus était un « larron », peut être faussaire... Non, ce n'est donc pas Diogène, philosophe faux-monnayeur, que les moines du XIIe siècle voueraient aux gémonies. Lire la page à propos du rire. (Remonter au texte)

(8) Cf. Paul Deschamps, "Les sculptures de l'église Sainte-Foy de Conques et leur décoration peinte", Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot, Année 1941, Volume 38 Numéro 1, p. 171 (à lire sur Persée) (Remonter au texte)

(9) L'imagerie médiévale s'inspire ici des sources hébraïques : les filets du shéol sont en effet évoqués dans les psaumes (cf. Ps 18 : 6 et 116 : 3) (Remonter au texte)

(10) Au total, avec la simonie, l'usure, la fabrication de monnaie, le riche marchand drapier et l'avarice, à cinq reprises, le rapport à l'argent est clairement dénoncé. (Remonter au texte)

(11) Le clergé du Tartare comporte en effet un antipape coiffé de sa tiare, un évêque simoniaque à la crosse brisée, un moine errant (le goliard), un prêtre nicolaïte avec sa concubine, le quarteron d'antipapes qui chapeautent Henri V et un groupe de 3 moines tonsurés au-dessus de l'évêque prosterné, soit onze hommes d'Église, ce qui représente une belle proportion des 26 hommes et femmes plongés dans les Tartares. (Remonter au texte)

(12) Pierre de Bruys sera brûlé à Saint Gilles du Gard vers 1131. (consulter la page des hérésies) (Remonter au texte)

(13) Pierre Vadès (ou Valdès, Vaudès, Valdo), marchand lyonnais (1140-1206), excommunié en 1185. Comme le souligne Yves Christe à propos de Conques, sont représentés des "délits sociaux", « des délits précis, perpétrés par des individus appartenant à des catégories sociales, à des professions précises qui sont mis en scène » (Yves Christe, op. cit. p. 183). Un des noms donnés à cette époque aux adeptes de ces hérésies était celui de "Texerans" (tisserands) en raison du métier exercé par nombre d'entre eux. (Remonter au texte)

(14)

Cette image peut être rapprochée :

- de

la méditation de Guigues II le Chartreux, reprenant l’épître

de Paul aux Ephésiens (Eph 5 : 14) :

« Eveille-toi, la trompette sonne,

Toi qui dors.

Lève-toi d’entre les morts,

Et le Christ fera luire sur toi Sa lumière » ;

- et de l’Evangile selon Saint Luc :

« Et alors on verra le Fils de l’Homme venir sur les

nuées avec beaucoup de puissance et de gloire.

Quand cela commencera d’arriver, redressez-vous et relevez

la tête car votre rachat approche.

» (Lc 21 : 27-28).

Ne serait-ce point par paresse intellectuelle, ou plus exactement par acédie, la paresse spirituelle, que d'aucuns y ont vu un “paresseux”

qu'ils imaginent “puni” pour ce prétendu

vice ? (Remonter

au texte)

(15) Cf. Epître aux Romains (de Ro 3 : 21 à 5 : 29). Sur les nombreuses correspondances entre le tympan et l'épître aux Ephésiens, voir la rubrique consacrée à Paul. (remonter au texte)

(16) Cette apathie des éprouvés qui contraste avec les tortures infligées aux damnés de l'enfer est caractéristique de l'iconographie du Purgatoire. Jacques Le Goff, décrivant la gestuelle du purgatoire observe que « les torturés n’ont aucune initiative gestuelle : ou bien ils sont dans des positions et des situations de passivité ; ou bien ils sont l’objet de gestes agressifs des démons. » (L’imaginaire Médiéval, Gallimard, NRF, 1991, p. 133) (Remonter au texte)

Chapitre suivant : 7) L'anomalie architecturale

| Haut de la page |

Retour au chapitre précédent (5. LesTartares)