Le tympan peut se lire comme une véritable scénographie théâtrale. Le jeu des protagonistes était soutenu par le commentaire oral des moines que l'on imagine donner voix aux personnages. De ce point de vue, le drame liturgique qui se noue tire ses racines du théâtre antique. Dans les deux cas il s'agit d'une cérémonie sacrée dont l'enjeu est semblable : la destinée tragique des hommes chez les Grecs, le combat du Bien contre le Mal aboutissant à la question du salut pour la chrétienté. Jacques Le Goff a montré que la liturgie a remplacé le théâtre antique, notamment à l'époque de la renaissance romane* du XIIe siècle. Dans les offices religieux, par exemple dans la Cançon de Santa Fe, et un peu plus tard dans les mystères pascals joués au parvis des églises, le jeu théâtral est bien présent.

Un véritable drame eschatologique* se joue sous nos yeux : un Jugement va être prononcé et tous les acteurs

du procès sont en place.

Véritable opéra, il met en scène plusieurst tragédiens : autour du Juge, (le Christ Roi-Juge "ivdex REX”), se tiennent l'Accusateur (Satan) et ses témoins à charge (les démons), les défenseurs (sainte Foy et Marie), les anges assesseurs (l'ange qui tient le Livre de Vie) et le greffier (l'archange saint Michel).

Les protagonistes du tribunal |

Le procès est public. Outre le pèlerin parvenu au parvis, des anges y assistent. En effet, dix-sept “anges curieux” sont sculptés sur l'archivolte. Ils sont curieux de connaître enfin le verdict du jugement (Cf. Première épître de Pierre, 1 : 12). Ne nous méprenons pas, ces anges ne sont pas des indiscrets ; leur rôle est important : ils enroulent avec convoitise le firmament, qui « disparaît comme un livre qu'on roule » (Apocalypse, 6 : 14) (1) pour nous permettre d'assister à la Révélation. Comme au théâtre, ils lèvent le rideau, pour lever le voile sur la scène qui va se dérouler sous nos yeux. Ils observent avec curiosité l'annonce du Jugement.

|

|||

Les anges curieux |

|||

| A côté du Christ, un ange présente un livre ouvert où est gravée la sentence : "Le Livre de Vie est scellé". C'est littéralement le titulus de la cérémonie du triomphe. Tout y est consigné (toutes les actions des morts et des vivants en vue du Jugement, et les noms de ceux qui seront sauvés. Cf. Apocalypse 3 : 5 et 20 : 12) (voir illustration) (2) ; mais si, en grande partie, les jeux sont faits, ltout n'est pas consommé et les sept sceaux de l'Apocalypse ne sont pas encore brisés : tout peut advenir. Quelle sera la Révélation ? | |||

Désormais, tous les acteurs sont en place : Juge, accusateurs diaboliques, avocats intercesseurs, anges greffiers et bien sûr les prévenus, l'humanité qui sera répartie entre élus et éprouvés... La scène

s'ouvre sur le monde. Le drame liturgique du Salut va commencer. |

|||

UN JUGEMENT PARTICULIER

L'audience se

déroule sous nos yeux : c'est bien un Jugement qui se tient

sous les pieds du Christ.(3) Nous avons vu dans l'introduction qu'il s'agit du jugement particulier* d'une âme à l'article de la mort, plutôt que du Jugement dernier, définitif.

Lors de ce premier procès individuel, les âmes justes vont directement au paradis, celles qui sont irrémédiablement mauvaises vont en enfer, mais celles qui ne sont ni tout à fait bonnes ni tout à fait mauvaises (c'est à dire l'immense majorité des cas) doivent subir un processus provisoire et temporaire de purification, de restauration dont les principes se dessinent aux XIIe - XIIIe siècles, et que l'on appelera bientôt le purgatoire. A la fin des temps, au jour du Jugement dernier, corps et âmes de tous seront enfin réunis, et il n'y aura que deux verdicts définitifs cette fois : le paradis ou l'enfer, et ce pour l'éternité.

En fait, jouant sur la polysémie, les deux jugements sont présents à Conques :

- au sens propre, la scène de la pesée de l'âme d'un défunt (psychostasie) représente le Jugement particulier* d'un défunt, pris comme exemple parmi d'autres. Ce

jugement au quotidien pourrait être le nôtre, aujourd'hui même ! La délibération voit s'affronter l'archange Gabriel et le Malin tricheur car l' audience est instruite à charge et à décharge

et comporte un débat contradictoire qui tourne souvent à

la dispute entre anges et démons, comme le note Le Goff (4). Ce procès préliminaire devant être confirmé

lors du jugement dernier, les peines prononcées pour les fautes rédimables sont provisoires. Plusieurs signes

indiquent qu'elles peuvent être temporaires.

-au sens figuré, au-delà de ce jugement, c'est

le Jugement dernier, celui de l'humanité toute entière, qui se profile : le juge suprême vient d'apparaître ; il entre en scène et l'audience est annoncée. C'est le sens des références à l'Apocalypse (les anges curieux, les anges sonneurs de trompe, les versets de saint Matthieu [5]...). Oui, mais la sentence n'est pas encore prononcée !

LE

VERDICT

Observons ce Jugement premier : quelle en sera la sentence ?

Acquittement ou condamnation ? Damnation ou Grâce* ? Quel critère

l'emportera : la Loi, ou la Foi ?

Regardons bien...

LA PESÉE PARADOXALE |

|

En contre-poids, à l'autre bout du fléau, du côté du démon, la coupelle contient l'âme jugée.(6) Celle-ci est figurée par le visage du défunt et ses fautes, sont représentées sous forme de flammes du remords. (7) Cette dernière coupelle semble visuellement pleine et plus lourde que la précédente,

et pourtant la balance penchera de l'autre côté Toujours est-il qu'elle bénéficie d'une mansuétude qui n'est pas sans rappeler la parabole des ouvriers de la onzième heure (cf. Matthieu, 20 : 1-16) ou l'aphorisme de l'épître de Jacques : « la miséricorde se rit du jugement » (Jc 2 : 13). |

Le visage du défunt léché par les flammes dans la coupelle du mal |

|

|

| Suivons le parcours de l'âme du défunt après son jugement... | |

L'âme descend par une trappe jusqu'aux portes du Tartare*.

|

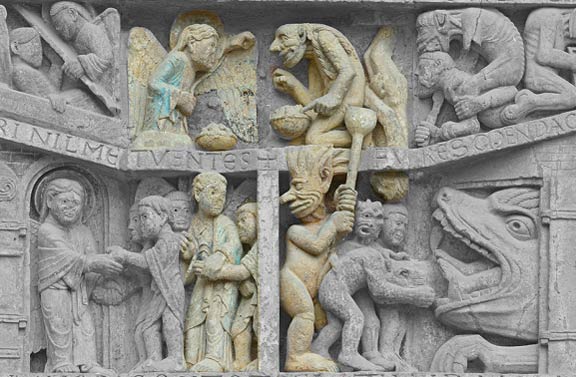

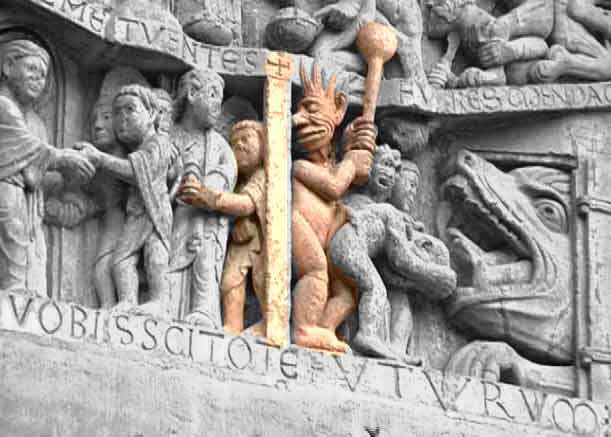

|

Elle

choit aux pieds du diable qui incarne Charon. Brandissant sa massue (en forme de calice par dérision blasphématoire ?), il enfourne

les défunts dans la gueule du monstre qui garde l'entrée du royaume des morts, à l'instar de Cerbère. (8) Ici, l'ange psychopompe guidant l'élu qu'il soustrait au

démon se retourne et fait face à Charon qui lui-même

se retourne, floué, furieux mais

impuissant face à ce tour de passe-passe. |

|

Parcours d'une âme lors du Jugement premier |

|

Ici, une âme passe du Tartare aux Demeures Survolez l'image pour afficher les légendes |

|

Et c'est ensuite l'accueil au paradis.

|

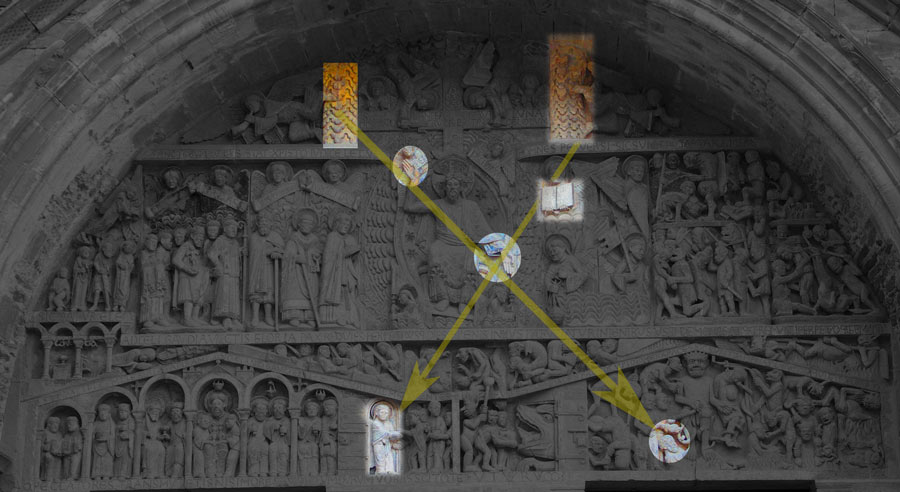

Les phylactères qui encadrent la partie supérieure de la mandorle du Christ font allusion à l'Evangile de Matthieu à propos du Jugement dernier* : « Venez les Bénis de mon Père ; possédez le royaume préparé pour vous depuis l'origine du monde » ; et en regard : « Éloignez-vous de moi, Maudits… ». Cette citation, également présente sur le tympan du Jugement dernier de la basilique de Saint-Denis, laisse augurer d'un jugement sévère, d’une rigoureuse application de la Loi, au vu des œuvres, des actes des pécheurs. Pourtant, le geste du Christ signifie tout autre chose, et la sentence du Roi-Juge peut se deviner par une ligne géométrique fondamentale.

La

construction géométrique de la “diagonale

de la Grâce” renforce la gestuelle qui exprime clairement

le don de la Grâce*. |

|||

|

|||

La diagonale du Juge au “Tympan du Salut" Par l'intermédiaire du Christ, la Grâce du Père pénètre jusqu'au fond du Tartare |

|||

|

|||

L'homme restauré, qui s'éveille aux pieds de Satan. |

|||

Tout compte fait, ce n'est pas tant un procès à charge, du moins pour ceux qui ont la foi. C'est ce qu'affirme Gérard de Champeaux, spécialiste des symboles : « A l'époque romane, le Jugement n'est pas encore un procès, mais la révélation d'une personne, le Christ transcendant, maître de la mort et de la vie, sauveur de ceux qui ont cru. Il se montre serein, sans sévérité ni faiblesse, le regard quelque peu lointain, fixé sur les confins de la Rédemption. Il est le réel, et les hommes situent par rapport à lui leur destinée éternelle. Ils sont libres d'aller se placer par leurs œuvres d'ici-bas, à sa droite ou à sa gauche, pour l'éternité ». (Gérard de Champeaux, Le Monde des Symboles, Zodiaque, 1980). C'est certainement dans ce sens que les pèlerins du XIIe s. devaient entendre l'admonition finale : « Ô pécheurs, à moins que vous ne modifiiez vos mœurs, sachez que le jugement vous sera rude ». LE TRÔNE ET SON MARCHE-PIED Les pieds du Christ reposent sur un socle incliné vers le Tartare. Cet angle (que l'on retrouve sur la branche inférieure de la croix orthodoxe, par référence au suppedaneum du crucifiement), évoque la descente de Jésus au royaume des morts avant sa résurrection. Il signifie que le Messie porte la rédemption jusqu'au fond des enfers. |

|||

|

|||

Le suppedaneum : marchepied incliné de 10° aux pieds du Christ (référence à la planche de bois soutenant les pieds des crucifiés) |

LE SECRET DE LA ROBE DE L'ANGE

|

Dévoilons un autre indice qui confirme la présomption de la miséricorde divine. Une proclamation annonce en effet les prémices

du verdict que l'ange dansant à l'archivolte a deviné.

Mais c'est encore secret... (12) Cette allégresse proclamée par les anges n'est-elle pas annonciatrice d'une fin heureuse, clémente et miséricordieuse ? Ce cri n'est-il pas un alléluia, un "Hosanna" lancé au plus haut des cieux ? |

La présence d'une écriture en coufique fleuri, calligraphie des soufis persans de l'an Mil souligne les relations suivies que l'abbaye de Conques entretenait avec l'Orient et que le “Livre des Miracles” de sainte Foy évoque, notamment à travers l'histoire de Jean Ferré, Sarrasin converti.

Il est temps d'explorer les deux volets latéraux du triptyque : les Demeures* paradisiaques puis les Tartares*. (suite)

Chapitre suivant : 3) Les Limbes de l'Ancien Testament

(1) Si l'Apocalypse n'est pas le thème du tympan, plusieurs éléments de la vision de Jean sont représentés et permettent de cadrer la scène représentée dans l'instant qui précède la Révélation de la fin des temps : les anges qui enroulent le firmament, les trompettes qui sonnent, la présence du soleil et de la lune, le Livre de Vie, et même les trois batraciens surgis lorsque le sixième ange verse sa coupe sur l'Euphrate, juste avant le grand affrontement d'Armageddon. (« Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant. » Ap 16 : 13-14). En effet trois crapauds apparaissent au tympan : un premier sous les pieds de l'avare pendu, le deuxième près du chaudron infernal à l'extrémité inférieure droite du tympan et le troisième qui, dans un geste que nous expliquerons, embrasse sur la bouche le chasseur embroché. (voir une illustration du bestiaire) Le soleil et la lune renvoient aussi à Isaïe 60 : 20 (remonter)

(2) Nombreuses sont les références bibliques qui évoquent le Livre de Vie, ou Livre des Prédestinées, livre ouvert où sont inscrits tous les actes bons et mauvais des hommes : Ex 32 : 32-33 ; Ps 69 : 29 ; 139 : 16 ; Jr 17 : 1 ; Dn 7 : 10 ; Ml 3 : 16 ; Lc 10 : 20 ; Ap 20 : 12... Le sens de ce livre n'est pas éloigné de l'inscription apparue sur les murs du palais de Balthazar à Babylone : "Manè, Thecel, Pharès" (Daniel 5) : traduisible par Compté, Pesé, Divisé. Ici, comme pour le successeur de Nabuchodonosor, le temps est compté, les âmes sont pesées et elles seront triées. (Cf. Dn 5 : 25-28) (remonter)

(3) Rappelons que le christianisme distingue deux jugements : un premier jugement, le jugement particulier*, individuel, intervient au moment de la mort (l'âme, à l'instant de sa séparation du corps, est immédiatement jugée). A la fin des temps se tiendra enfin le Jugement dernier*, collectif, pour l'humanité toute entière, au moment de la résurrection des morts. (remonter)

(4)

On trouvera sous la plume de Jacques Le Goff, une définition du Jugement

particulier qui constitue un excellent résumé du tympan

de Conques :

“(le) jugement

futur, dernier, général, ne comporte que deux possibilités

: la vie ou la mort, la lumière ou le feu éternel. Le Purgatoire

va dépendre d'un verdict moins solennel, un jugement individuel aussitôt

après la mort que l'imagerie médiévale se représente

volontiers sous la forme d'une lutte pour l'âme du défunt entre

bons et mauvais anges, anges proprement dits et démons. Comme les âmes

du Purgatoire sont des âmes élues qui seront finalement sauvées,

elles relèvent des anges mais sont soumises à une procédure

judiciaire complexe. Elles peuvent en effet bénéficier d'une remise

de peine, d'une libération anticipée, non pour leur bonne conduite

personnelle, mais à cause d'interventions extérieures, les suffrages.

La durée de la peine dépend donc, en dehors de la miséricorde

de Dieu, symbolisée par le zèle des anges à arracher les

âmes aux démons, des mérites personnels du défunt

acquis pendant sa vie et des suffrages de l'Eglise suscités par les parents

et amis du défunt.” Jacques Le Goff, La

naissance du Purgatoire, Gallimard, folio Histoire, éd. 2002, p.

285.

La dispute des âmes des défunts entre les anges et les démons

est une image classique dans l'imaginaire médiéval, comme on la

retrouve dans la vision de Fursy, voyage imaginaire dans l'au-delà d'un

moine irlandais, racontée par Bède. Cf. Le Goff, ibid.

p 154. Voir également la rubrique consacrée à la notion du salut.

Par ailleurs, on trouvera à la rubrique F.A.Q. question n° 5 un résumé des arguments

qui arguent en faveur du Jugement Particulier. (remonter)

(5) Mt 24 : 29-31 et 25 : 31-41 (remonter)

(6) Plutôt qu'une pesée de l'âme qui correspondrait à un Jugement dernier, il s'agit en fait de la pesée des actes du défunt lors de son jugement indivuduel, où l'on fera le bilan des bonnes et mauvaises actions. (remonter)

(7) La présence

de visage humain dans la balance deviendra un thème classique, souvent

repris à l'époque gothique.

C’est ainsi, par exemple, qu’au Jugement dernier de Chartres, « on distingue dans le plateau deux têtes d’homme,

dont une exprime la tranquillité et l’autre la terreur »

(Yves Delaporte, Commentaire du Jugement dernier de Chartres). Cette

coïncidence justifie l’opinion d’Emile Mâle qui voyait dans le tympan de Conques l’origine des tympans gothiques de

l’Ile de France. On retrouve d'ailleurs dans les psychostasies*

des cathédrales de Paris ou d'Amiens, le même déséquilibre

en faveur du Salut.

Toutefois, contrairement par exemple à la représentation du portail

du Saint-Sauveur d'Amiens, le visage de l’homme de Conques n’exprime

pas la terreur du Jugement (voir l'illustration) ; il met simplement en exergue le mystère de la Grâce*

divine qui l’emporte sur le poids du mal.

A propos de la balance, du vide et du contrepoids, on est frappé par l'adéquation

des écrits de Simone Weil au sujet de l'art roman et du génie d'oc

: « [L’essence de l’inspiration occitanienne] resplendit

dans l’art roman. L’architecture […] n’a aucun souci

de la puissance ni de la force, mais uniquement de l’équilibre. […] L’église romane est suspendue comme une balance autour d’un point d’équilibre, un point d’équilibre

qui ne repose que sur le vide. […] C’est ce qu’il

faut pour enclore cette croix qui fut une balance où

le corps du christ fut le contrepoids de l’univers. » (Simone Weil, sous le pseudonyme d'Emile Novis, in “Le génie

d’oc”, Les cahiers du sud, 1943) (remonter)

(8) Nous verrons plus loin (cf. chapitre 8) que les références à l'antiquité gréco-romaine sont nombreuses dans ce tympan représentatif de la "Renaissance romane". C'est pourquoi nous nommons le passeur Charon : son visage ridé évoque un veillard hirsute et sa massue renvoie à la masse dont ce dernier (dénommé Charun) est muni dans la mythologie étrusque, qui lui sert à assomer les morts rétifs. De même, nous préférons appeler le monstre qui garde la porte du Tartare Cerbère plutôt que le Léviathan.(remonter)

(9) Jacques Le Goff explique que, quitte à commettre une erreur judiciaire, celle-ci se fait toujours au bénéfice du défunt, jamais à son détriment. Il évoque un autre défunt arraché des griffes du démon. Il s'agit de Dagobert, détourné des enfers par saint Denis en raison de la dévotion du roi des Francs envers le premier évêque de Paris, selon la Légende Dorée de Jacques de Voragine. cf. A la recherche du temps sacré, Jacques Le Goff, Perrin, coll. tempus, 2014, p. 79-80. (remonter)

(10) « Le Christ, drapé tout à fait à l'antique, ne manque pas de noblese : sa main droite se lève pour bébir, tandis que de la gauche, il repousse les damnés. » Prosper Mérimée, Notes d'un voyage en Auvergne, 1838, p. 181 (remonter)

(11) Législateur, illuminateur, le Christ est le Sauveur. « Le Rédempteur n'est donc plus un juge menaçant, mais le Sauveur souffrant, la victime offerte à l’immolation pour le Salut de l’humanité. » (Yves Christ, Les Jugements derniers, p. 18). Nous verrons plus loin qu'il existe une diagonale perpendiculaire, dite diagonale de la foi. (remonter)

(12) On ne peut s'empêcher de songer au verset de l'Evangile selon saint Luc à propos de la lumière : « Car il n'y a rien de secret qui ne deviendra manifeste, ni rien de tenu secret qui ne doive être connu et venir au grand jour ». (Lc 8 : 17) (remonter)

(13) « Il s'agit d'une des formules de glorification de Dieu, al hamda, c'est à dire “la gloire”, employée ici en relation directe avec le thème central du tympan. Cette traduction a été confirmée par le département des langues et traductions de l'université d'al Azhar au Caire. Une première lecture avait été effectuée par Mme Madeleine Viré, de l'Institut des Hautes Etudes Arabes de Tunis, qui y voyait le mot al youm, “la félicité” (Cf. Procès-verbaux de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, t. XXXVIII, 1954-58, p. 339.). [...] Le mot al hamda ("Gloire à Dieu”) s'adapte si bien au thème du Jugement dernier, sur le tympan de Sainte-Foy de Conques, qu'il n'est plus possible d'attribuer à cette inscription une simple valeur décorative. Son auteur, “le Maître du tympan”, ou moins vraisemblablement un membre de son équipe, avait pleinement conscience de ce qu'il gravait au bas de la robe de l'ange. Venait-il de l'Espagne mozarabe ? La question peut se poser. » Jean-François Faü, docteur en histoire médiévale, fin connaisseur de la langue arabe et Attaché linguistique à l'Ambassade de France au Caire, “A propos de l'inscription en caractères coufiques sur l'ange sonneur d'olifant au tympan de Sainte-Foy de Conques”, in "Enfer et Paradis", Cahiers de Conques n°1, Centre Européen d’Art et de Civilisation Médiévale, 1995, p. 67-70. Cette mention cryptée détient, avec les autres inscriptions, la clé d'interprétation du tympan du Salut, clé que nous décodons dans la page intitulée “Sésame du tympan”. Merci aux internautes arabisants de nous apporter leurs lumières sur cette inscription, sa traduction ou sa transcription. (remonter) Page précédente

Chapitre suivant : 3) Les Demeures paradisiaques de l'Ancien Testament

| Haut de la page |

ce qui pourrait se lire “al arayoum” (aujourd'hui la Félicité) ou plus exactement “al hamda”

ce qui pourrait se lire “al arayoum” (aujourd'hui la Félicité) ou plus exactement “al hamda”